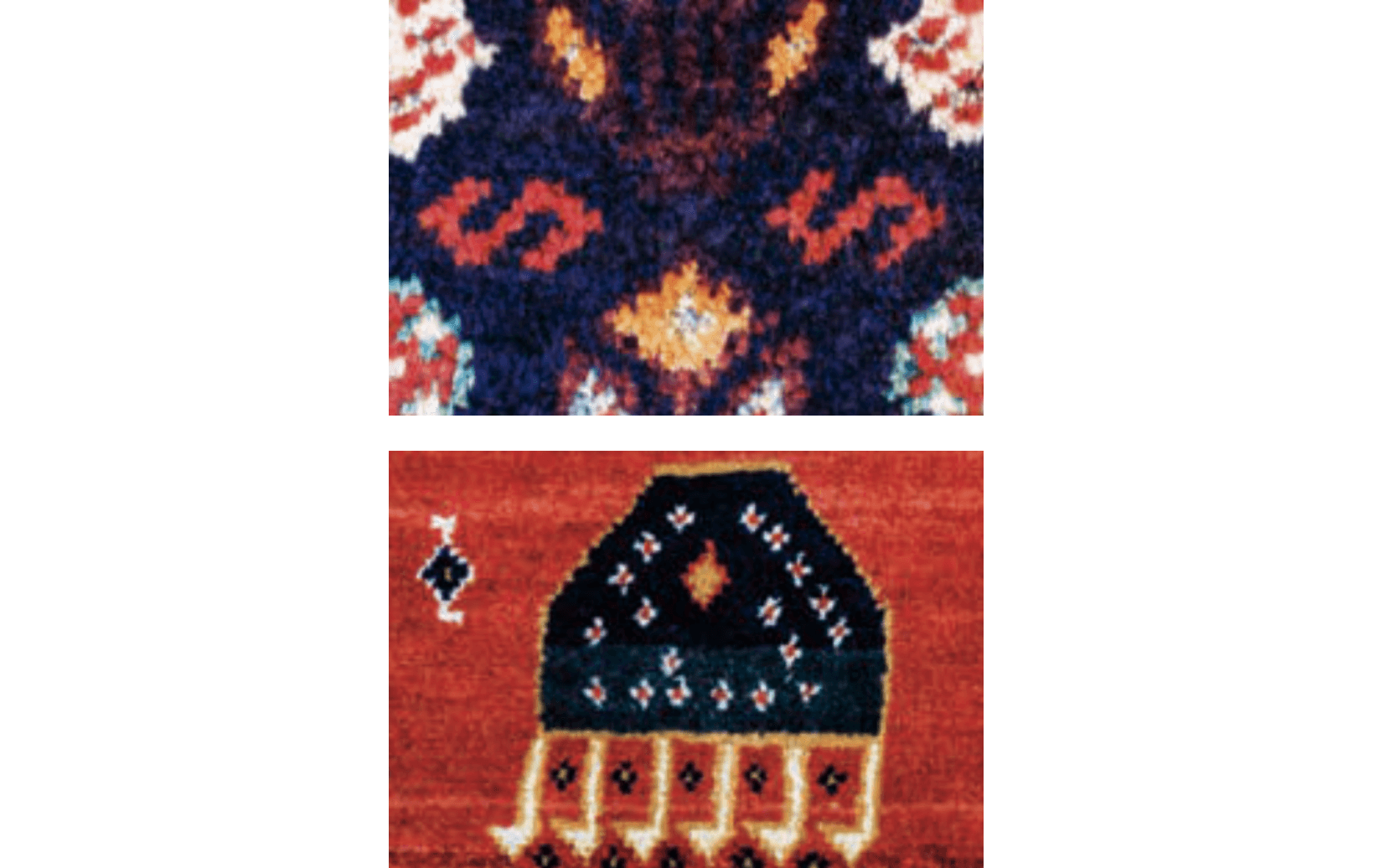

ギャッベの紋様

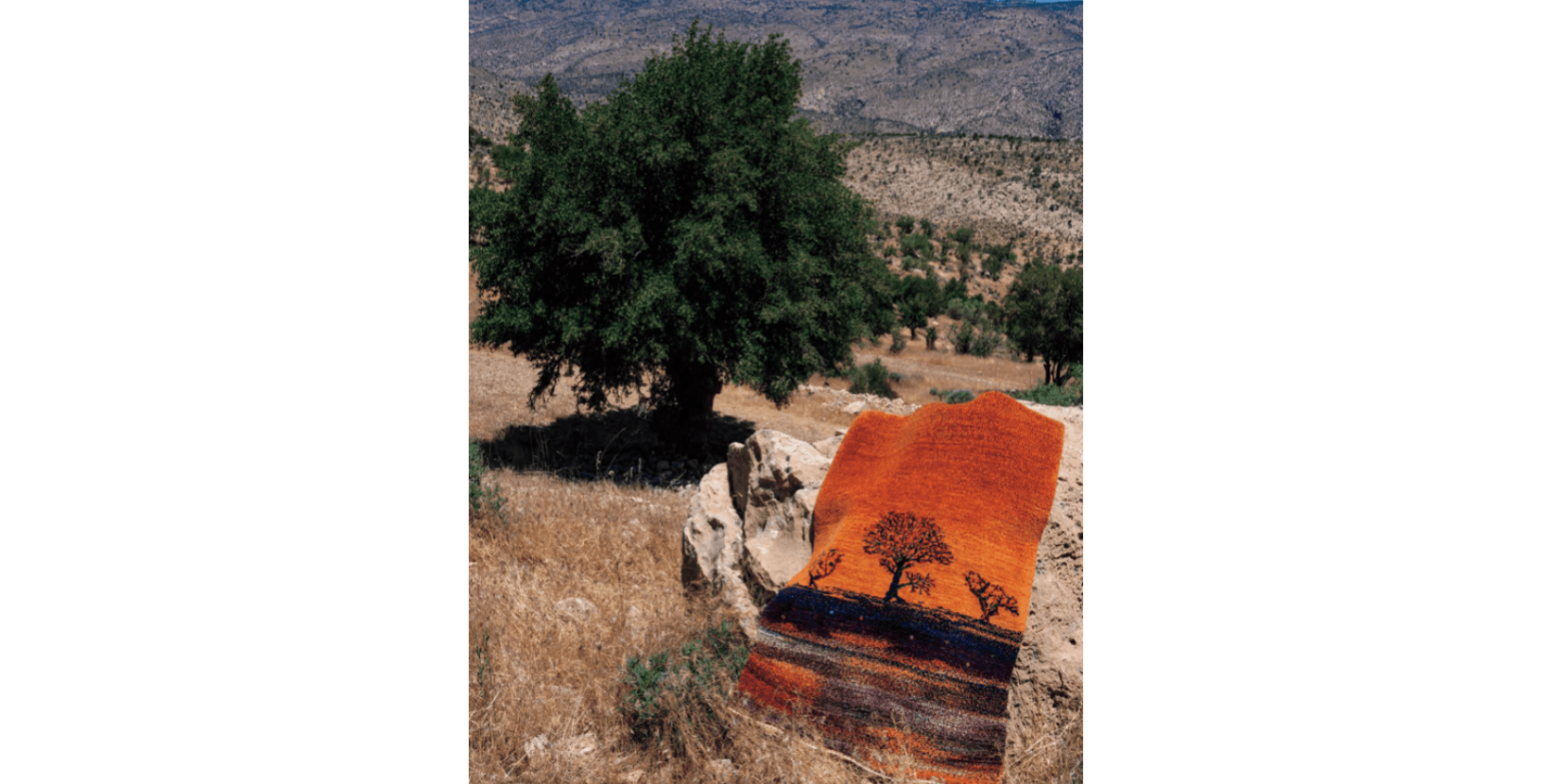

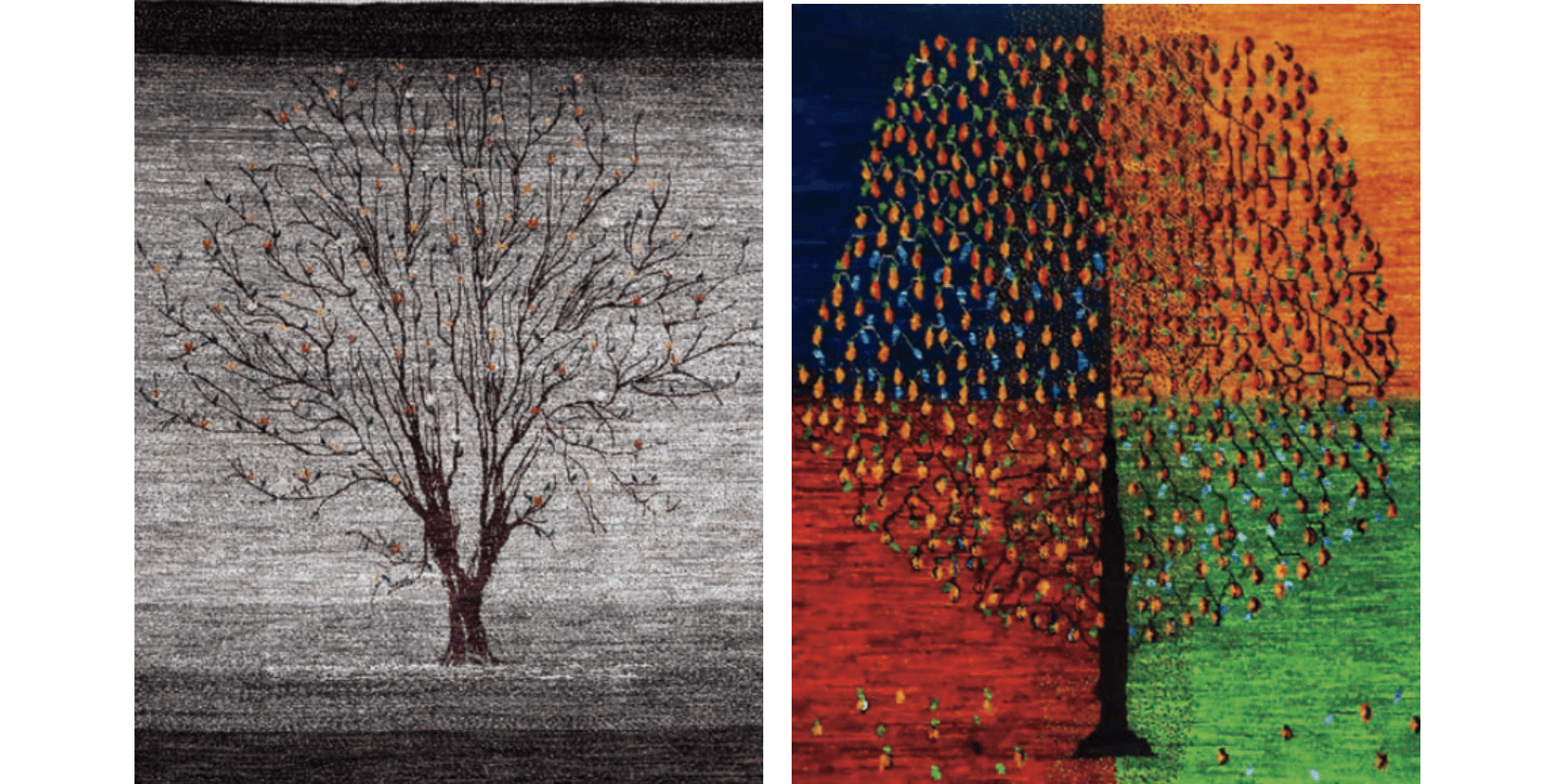

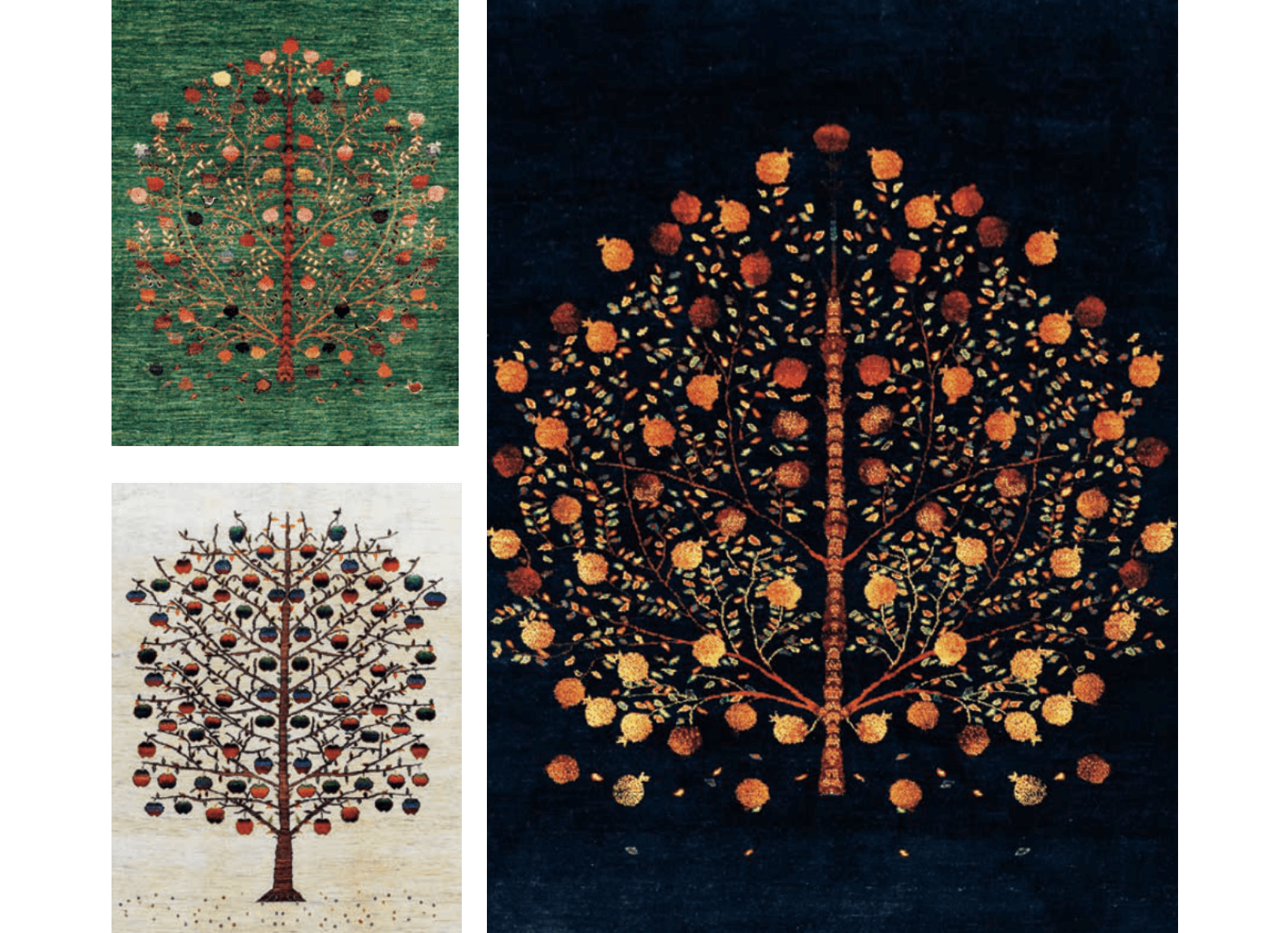

生命の樹

ギャッベの数あるモチーフの中でも、一番の人気は生命の樹。見渡すかぎりの大平原に凛として立つ大樹は神秘的で、「天国への階段」といわれる。文様のルーツは古く紀元前3世紀、ダリウス一世が建設を始めたペルセポリス神殿の階段レリーフに、シンプルな生命の樹と同じものが見られる。 カシュガイの人々が遊牧生活を送る原野では、樹が生い茂る森林地帯に出会うことはなく、大平原になぜかしら1本だけポツンと樹が立っている風景は、取材中もよく見かけた。イランのザクロス山脈の麓では、春を迎え、夏に移るときに、すさまじい雨が降る時期が1~2週間ある。雷鳴がとどろき、暗い雲に覆われた空に稲妻が走る。そんな雷鳴の原野で、凛々しく天に向かって立つ1本の樹の姿に、カシュガイ遊牧民は天国への階段を感じたのであろうか。 絨毯商とのコラボレーションで織られているギャッベの中でも、シンプルで小さな生命の樹をたくさん並べたデザインもあれば、1本の太い幹から細い枝が豊かに広がったデザインもある。生命の樹のデザインは非常に多彩である。

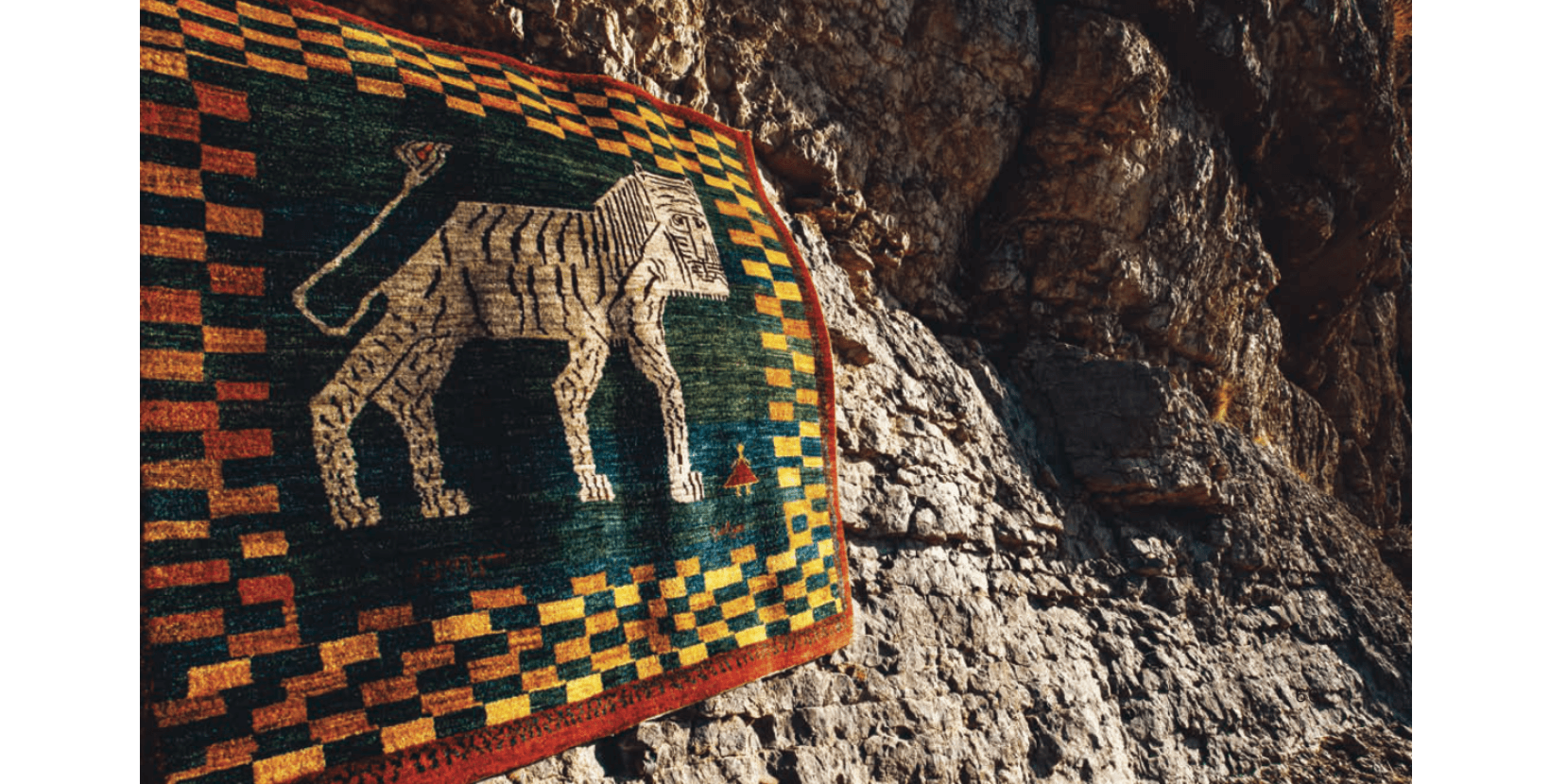

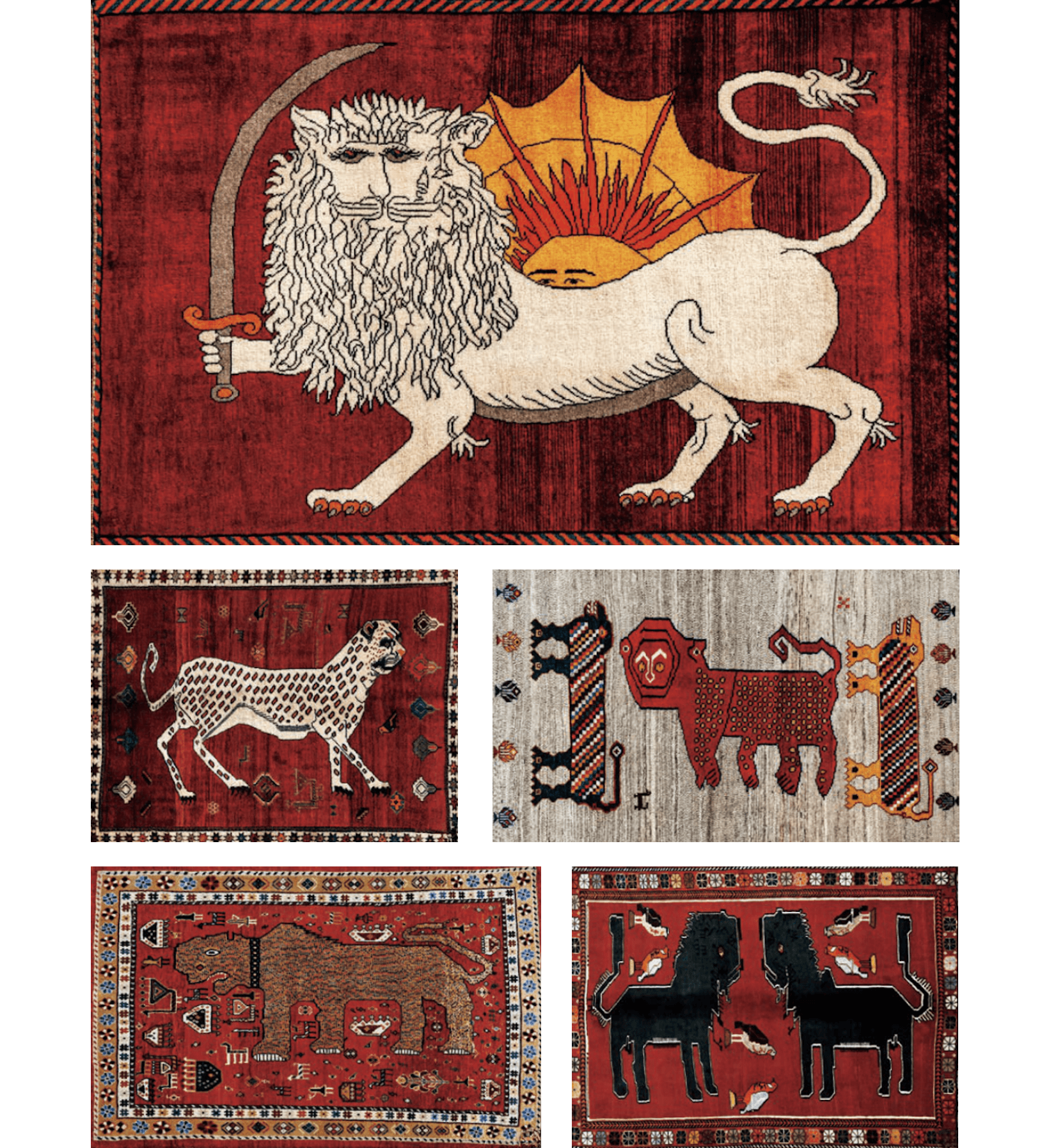

ライオン

ギャッベにおいてライオンギャッベは非常に重要な位置を占める。というのも、世界的にギャッベが認知され、ブームを巻き起こしたきっかけがライオンギャッベであったからだ。イランがペルシャと呼ばれていた古い時代から、ライオンは王の象徴とされ尊ばれてきた。 ギャッベに織られるライオンは、カシュガイ遊牧民の部族によってその姿が違う。身体に斜めのストライプが入っている絵柄のライオンギャッベは、アマレ族やシシブルキ族の人たちが織る。 300年前に死に絶えたといわれている当地のライオンをカシュガイ遊牧民は誰も見たことがなく、必然的に身近にいる頼れる男性の顔に似てくる。2頭のライオンが向き合った絵柄は、シシブルキ族の織るとてもユニークなライオンギャッベだ。また、同じエリアに先史時代から暮らしているルリ族の女性も達者なライオンギャッベの織り手。また、ギャッベの中に横向きの姿で1頭を織り込んだものが多いように感じる。いずれも抽象化したライオンの姿である。 山豹は身体にドット文様(斑点文様)が入り躍動感のあるのようなデザイン。ダルシェリ族しか織らないようだ。私たちは「ダルシェリライオン」と呼ぶ。山豹は最近までシラーズの北にあるアルデカン周辺のザクロス山地にいたと聞く。 ギャッベ市場で流通しているライオンギャッベは、おもに、自家用に織られたオールドギャッベと呼ばれる伝統的な部族絨毯。天然染料で染めた糸は高価なので、化学染料で染めた糸を使ったものが大半だが、織られてから年月がたっているため、ほどよく落ち着いた風合いのものが多く、それも魅力の一つである。

ザクロの文様

ザクロは、シルクロードを経由して中国から日本に薬用として渡ってきたといわれている。ぎっしりと詰まった実からあふれる果汁と共に、縁起のよい果物とされている。 ギャッベで、生命の樹にザクロがたわわに実った文様は子孫繁栄、豊穣を意味し、当然、非常に縁起のよい絵柄と考えられている。模様が細やかな描写になるため、細い上質な羊毛を使って作られることが多い。 私たちが現地に入り精緻なザクロ文様に出会えれば、必ず持ち帰るくらい人気の絵柄。床の間のある和室にもよく似合う。 ザクロはイランが原産地で、現在も多く生産されており、果汁はザクロジュースとして流通している。果皮は美しい黄色を発色させる、ギャッベの重要な染料である。

井戸の文様

ギャッベのデザインに、四角い枠は頻繁に見られる。この四角形は、水をたたえた井戸を表している。原野で暮らす遊牧民には水の確保が生きていくために最重要な問題。命を繋いでいく水は、人間だけでなく、大切な財産である羊や山羊を養っていく上でもなくてはならない。 この大切な水をたたえる井戸の文様の中に、羊などの動物や生命の樹、人の形など、自分が大切に思う文様を組み込み、思い思いに配置している。 ザクロス山地は、冬には2mを越す積雪があり、その雪解け水が伏流水となって、低地の原野に泉が湧き出す。泉の周囲を四角形に石積みで囲ったものを、現地では井戸と呼び、一つひとつに所有者がいる。羊に水を飲ませるときは、石積みの一角を崩して、溢れ出る水を飲ませる。 井戸から住まいのテントまで、重い水のタンクを担ぐのは女性の仕事。遊牧生活の中で最も辛い仕事は水汲みだと女性たちは語る。

菱形の文様(トランジ)

カシュガイ遊牧民にとって最重要なのが菱形の文様で、トランジと呼ばれている。カシュガイ遊牧民のアイデンティティー、誇りを表す文様である。カシュガイ遊牧民の中でギャッベ織りの名人が多いとされるカシュクリ族の人たちがよくこの文様を織る。 菱形が3連の文様が多いが、一つだけのもの、二つつながったものなど、いろいろある。新しいモダンなデザインのギャッベにも、さまざまなバリエーションのトランジ文様がある。 カシュガイ遊牧民は騎馬戦士をルーツに持つ誇り高い人たち。名誉を重んじる家族制度が今も健在で、何事も家長が了解しなければ前に進みはしない。こうした精神世界をトランジという文様で表現している。

動物の文様

羊や山羊の文様は財産、お金を意味する。カシュガイ遊牧民にとって、羊や山羊は大切な財産。ギャッベの中にこの文様を入れるのは、家族がお金に困らないようにとの想いの表れである。その家族が裕福かどうかの基準は、現金ではなく、あくまでも羊や山羊の所有数。一家族が平均150頭くらい所有しており、羊が70%、残りが山羊。羊は毎年羊毛を刈ることができ、羊毛を売れば現金収入が得られる。山羊は主に食肉として出荷されて、イラン名物のシシカバブとして食される。あるカシュガイ遊牧民は 「山羊は羊に勝るところがあるかい?何一つないさ」と話していた。 その他、ラクダの文様は成功者の証といわれている。30年ほど前まではラクダが大きな荷物を運ぶ主役であったが、今は小型トラックに取って代わられた。ラクダを何頭持っているとは、今でいう車を何台所有していると同じ意味、遊牧民の富の象徴であった。現在では、原野に放たれて野生化しており、時折、涸れ谷でラクダのコロニーに出くわすことがある。

人の文様

子孫繁栄、子宝を表す。ギャッベの中で人の文様は、主役にはなれないが、織り手の人柄が表れる文様だ。スカートを着けて真正面を向いたものが多い。 家族を作り、子どもをたくさん産み育てていくカシュガイ女性の母性豊かな心情が表れている文様である。だが、サイズは小さく控えめに入っていることが多いので、よく探さないと見つからないほどだ。見つけ出したときには、このギャッベを織った人の想いが温かく伝わってくるようだ。

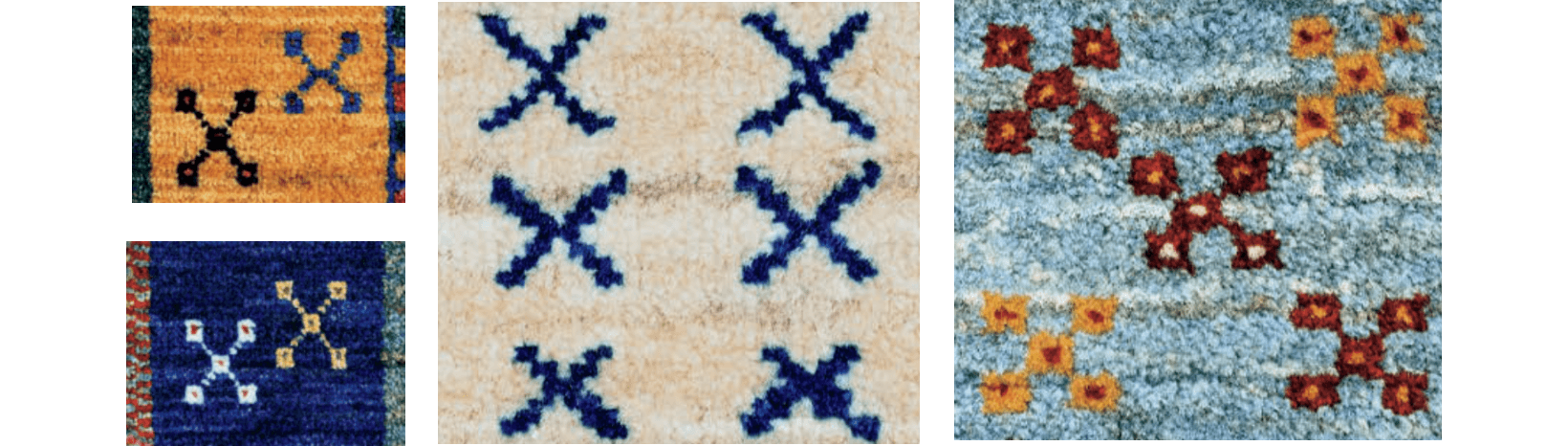

Xの文様

この文様は 「永遠の生命」を表すとされ、連続して使われることも多い。家族の健康と健やかな生活を望む母性を象徴する文様の一つである。現代のモダンなデザインにもよく登場する。

花形の文様

丸い花のように見える文様は、狼の足跡といわれる。開放的なカシュガイテントに敷かれるギャッベ。その中に狼の足跡を織り込むことで、狼が入り込まないように、つまり災い除けとしている。 日本では狼といっても実感がないが、カシュガイ遊牧民の暮らすザクロス山地では、大切な羊を狙う狼の襲撃は現実的な問題。子羊を狙って、毎夜テントの周りで牧羊犬と闘いを繰り広げている。

鳥の文様

鳥は天上界の神様の使者として、縁起のよいことを伝えに来るといわれており、文様としては縁起のよいものである。 ダルシェリ族のギャッベには雉の具象的なものが織り込まれている。また、オールドギャッベには孔雀を簡素化した文様も見られ、新作のギャッベでは、デザイン的に抽象化された鳥の文様が多い。

ペイズリー文様

ペイズリー文様は、生命の誕生を表す。新しいギャッベではあまり見かけないが、オールドギャッベに多く見られる。インド・カシミール地方の織物に同じデザインが見られ、これらが西欧のデザインにも影響を与えたことが知られている。

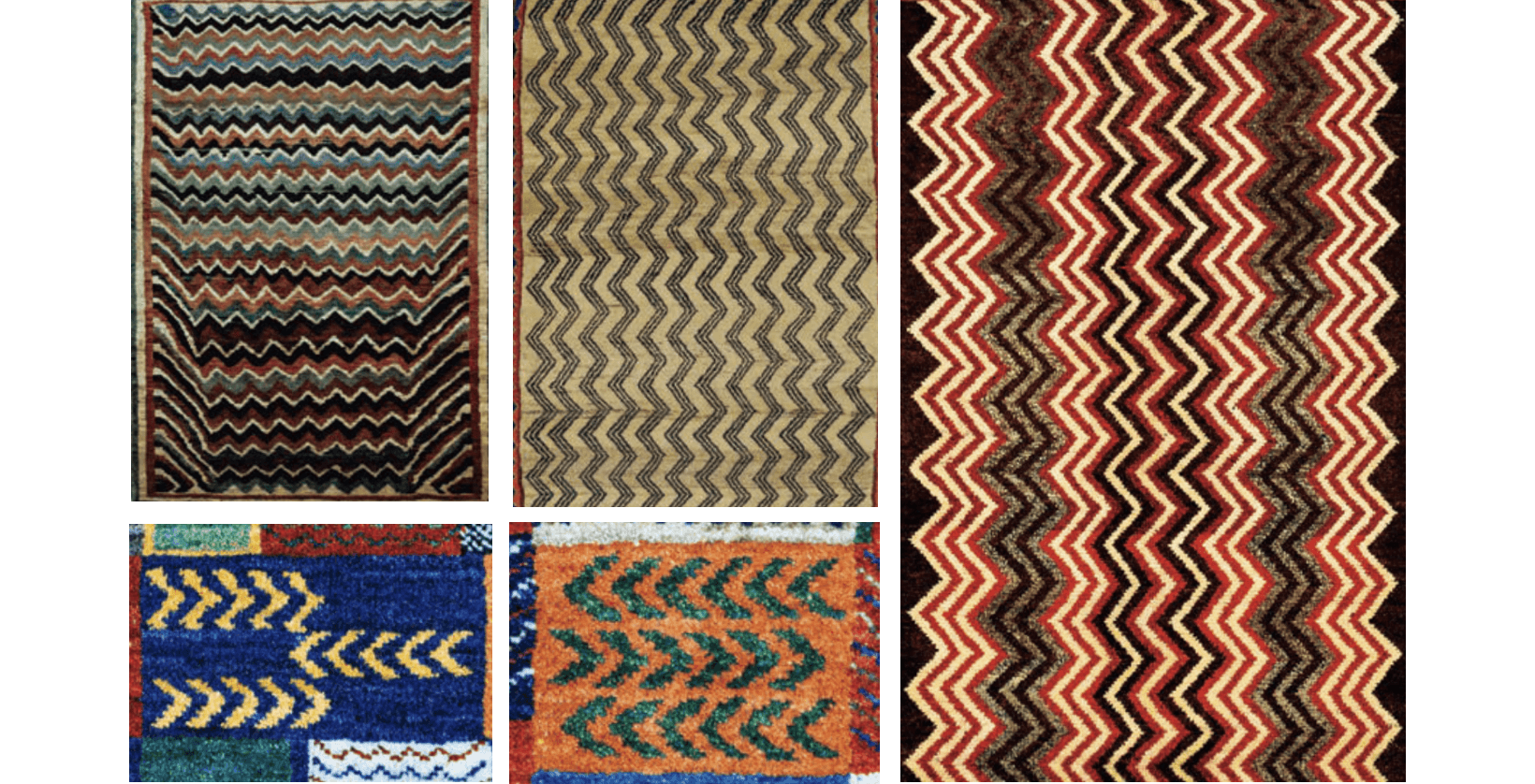

ジグザグ文様

縦にジグザグが走る文様は水の流れを表し、横にデザインされたものは水がとどまった池や湖を表す。ダルシェリ族の村で聞いたときには、「ジグザグは雷だ」と主張する人もいたが、多くの文献などでは「水の流れ」としている。乾燥した土地に暮らすカシュガイの人々にとって、水に対する憧れは人一倍強い。ジグザグだけで表現したものはオールドギャッベに多く、新作のギャッベでは、ジグザグにほかの文様を組み合わせてデザインしたものに出会うことがある。

矢じりの文様

「く」の字を連続したようなこの文様は、未知への憧れや好奇心を表す。カシュガイ遊牧民はもともと狩りの好きな部族といわれていた。弓を引き絞って矢を放ち、その矢が視界を越えて遠くに飛んでいくさまをイメージした形である。

ケルマックの文様

横向きに描かれたSの印はケルマックといわれ、悪い虫を意味する。カシュガイの生活では、ギャッベはじかに地面に敷いて使われる。春先などに毛虫がギャッベの上を這い回っているのを見かけるが、こうした悪い虫の模様を、あらかじめギャッベの中に織り込んでいるわけである。狼の足跡と同じように、それ以上の災いが入り込まぬようにとの願いがこめられている。

アモレットの文様

台形の形をしたこの文様は、魔除けの文様。これ自体もアモレットと呼ばれるし、女性が首から下げる金属でできた装飾品で、台形をしたものもアモレットと呼ばれている。災いが身に降りかかるのを防ぐお守りである。住居の黒テントの入り口付近に、飾りのようにギャッベの糸で編んだアモレットをぶら下げているのも、よく見かける光景である。

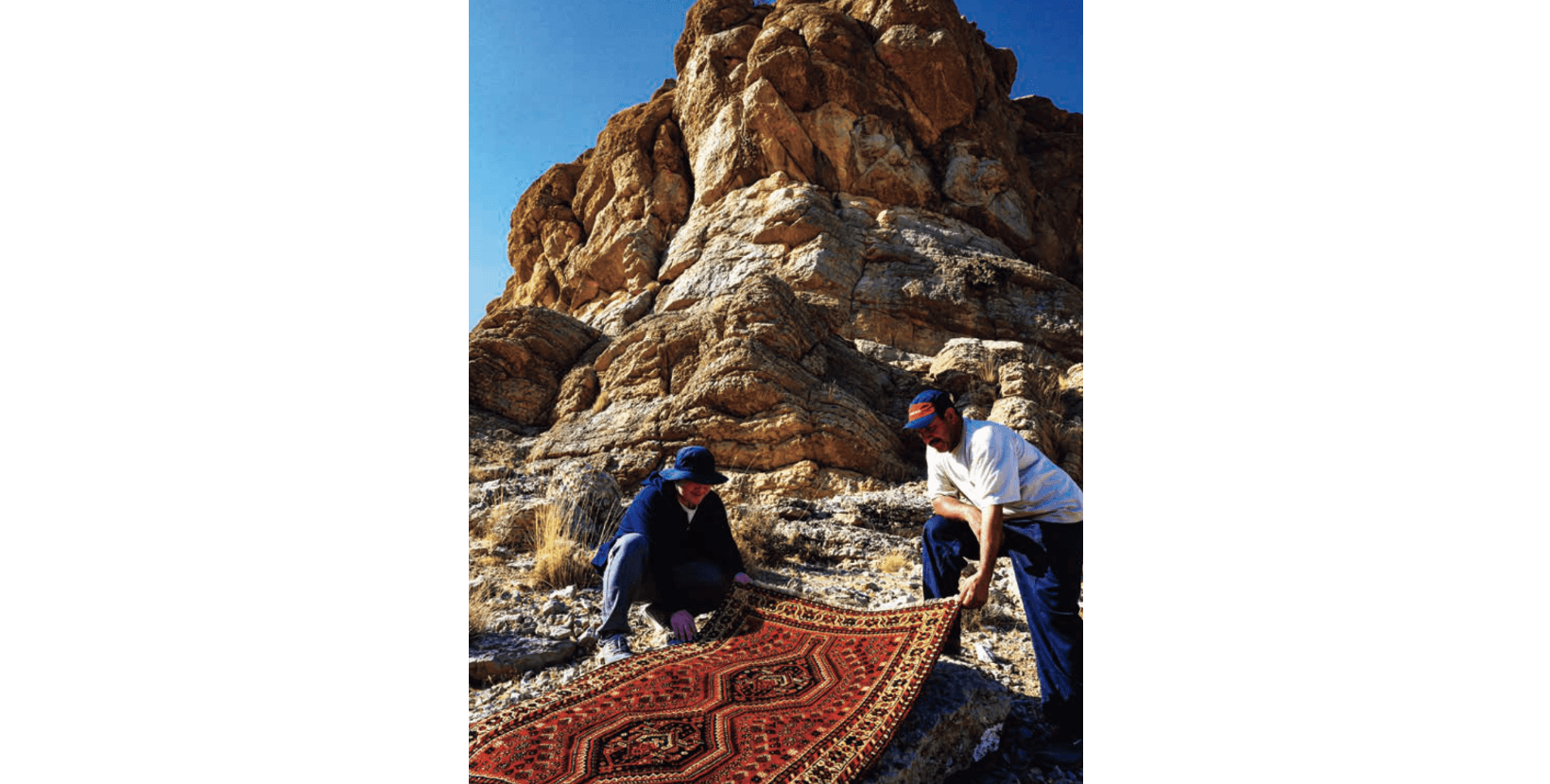

『大地の絨毯 GABBEH』

カシュガイ遊牧民・

草木染め手織り絨毯

フォトグラファー向村春樹氏が20年にわたり現地を取材したギャッベの世界を紀行文として執筆された待望の新刊です

- 全192ページ オールカラー

- サイズ:19.5 X 25.4 cm

- 発行元:ART G PUBLISHING

向村春樹著

通常価格 ¥4,950

ギャラリー価格 ¥4,000

購入はこちら