ギャッベの紋様(起源)

ギャッベ文様が持つ意味合いについては、書物から得た知識と、現地での取材とが私たちの頭の中で混然一体となって、少しずつ整理されてきたように感じる。 カシュガイ遊牧民の女性が嫁入りする際に、自分自身が織り上げたギャッベを2~3枚、嫁入り道具として持っていくという習慣は、今現在も細々とではあっても生きている。遊牧民たちの居住地で、何人もの未婚の女性に「将来の嫁入り道具」を見せてもらった。家族の幸せを願う文様を織り込んでギャッベを織り上げるのだと、彼女たちは少しはにかみながらも、ほおを染めた笑顔で話してくれた。 世界中の織物がそうであるように、ギャッベもまた、ある日突然今日のような文様が使われ始めたのではない。そのルーツは古い時代まで遡る必要がある。 カシュガイ遊牧民のルーツは、トルコ系遊牧民としてカスピ海の南部で遊牧生活を営んでいた人たちといわれている。その土地は、現在のアゼルバイジャン地方。ここのキリムにもギャッベと同じような文様がある。 16世紀初め、サファビー朝はイラン北西部のタブリーズを都にして勢力を広げていた。 やがて16世紀も終わるころに、アッバース一世は今のイスファーハンに遷都。これに従い遊牧民の人たちも南下して、イスファーハンの南西部の高原地帯に移り住んだ。 北から南へと何十年もかけて移動していく途上で、周辺の絨毯文化を吸収しながら、ギャッベは発展したと考えられる。 もう一つギャッベにとって重要なのは、イラン南部にすでに先史時代から暮らしていた、先住者のルリ族の存在である。北方からこの土地へ移り住んできたカシュガイ遊牧民は、ルリ族が織る絨毯の文化をもまた吸収して、現在のギャッベへと発展させてきたともいわれている。常に文化は新しい出会いを繰り返しながら、発展していくのだと感じる。 写真は、カシュガイ絨毯「エクサ・ナゼム」。

宮殿の窓から理想の庭園を映したデザインで、両サイドの下側に糸杉、中央に噴水が織られている。カシュクリ族が代々織っている絨毯で、カーンと呼ばれていた地方領主(支配者階級)への献上品として織られたもの。「エクサ・ナゼム」という名前まで持つ伝統的民族絨毯。

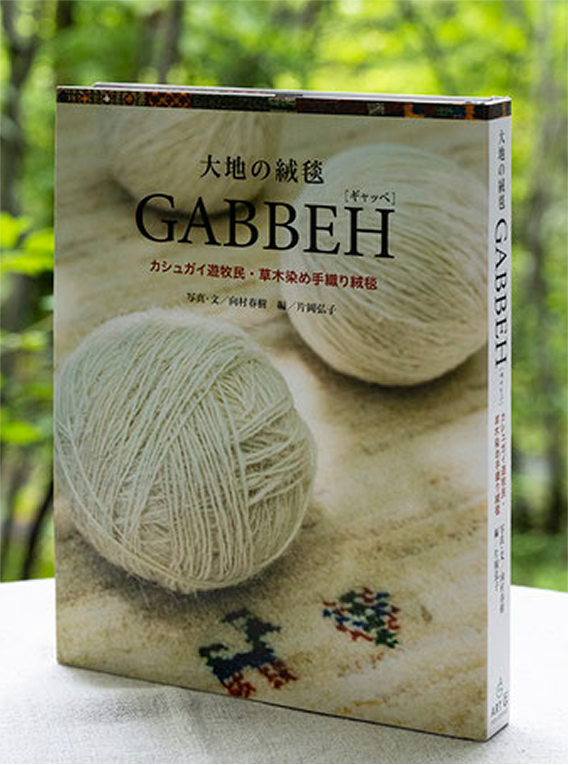

『大地の絨毯 GABBEH』

カシュガイ遊牧民・

草木染め手織り絨毯

フォトグラファー向村春樹氏が20年にわたり現地を取材したギャッベの世界を紀行文として執筆された待望の新刊です

- 全192ページ オールカラー

- サイズ:19.5 X 25.4 cm

- 発行元:ART G PUBLISHING

向村春樹著

通常価格 ¥4,950

ギャラリー価格 ¥4,000

購入はこちら