草⽊染め、 100年の時を刻む⽯⾅から始まる染⾊

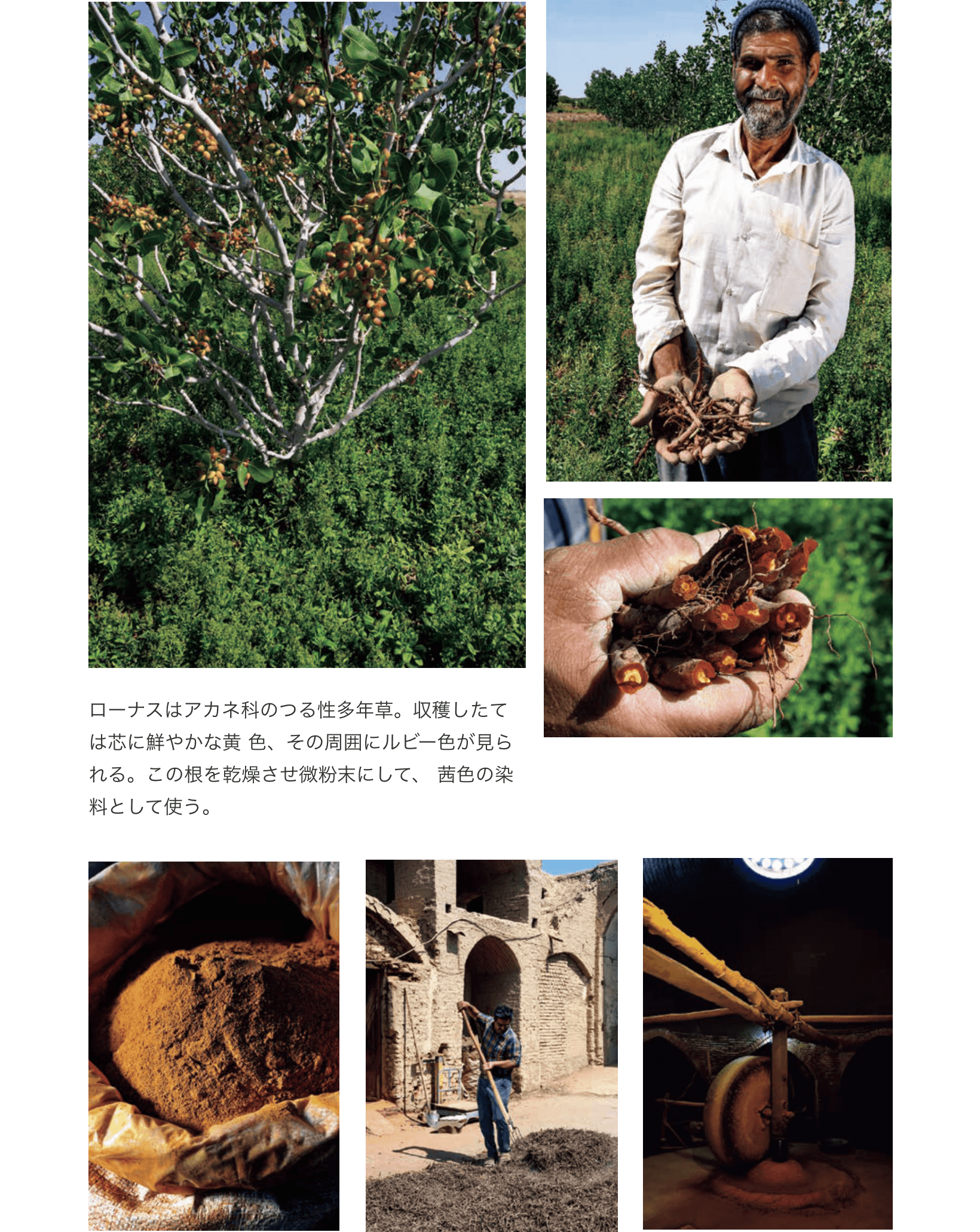

ギャッベの染色に使われる天然染料を大きく分けると、栽培されたものと野生のものとに分類できる。ギャッベの5大色(赤・黄・緑・茶・青)には、ローナス(西洋茜)、ザクロ、ジャシール、クルミ、ほかに合成染料でインディゴが使われている。いずれも単体で使用することはなく、何種類かを組み合わせてギャッベ絨毯商独自の個性を出している。染料の調合の具合などは企業秘密の一つとされる。ファーハディアンで「ゴールド」と呼んでいる黄金色は、他社の追従を許さない。

これまで私たちが染色場で目にしてきた染料の素材は、粉に挽かれたり、細かく刻まれたりした状態。どうしても元の姿を見たいと希望し、天然染料の産地を訪ねる旅に出た。2019年6月上旬のことである。

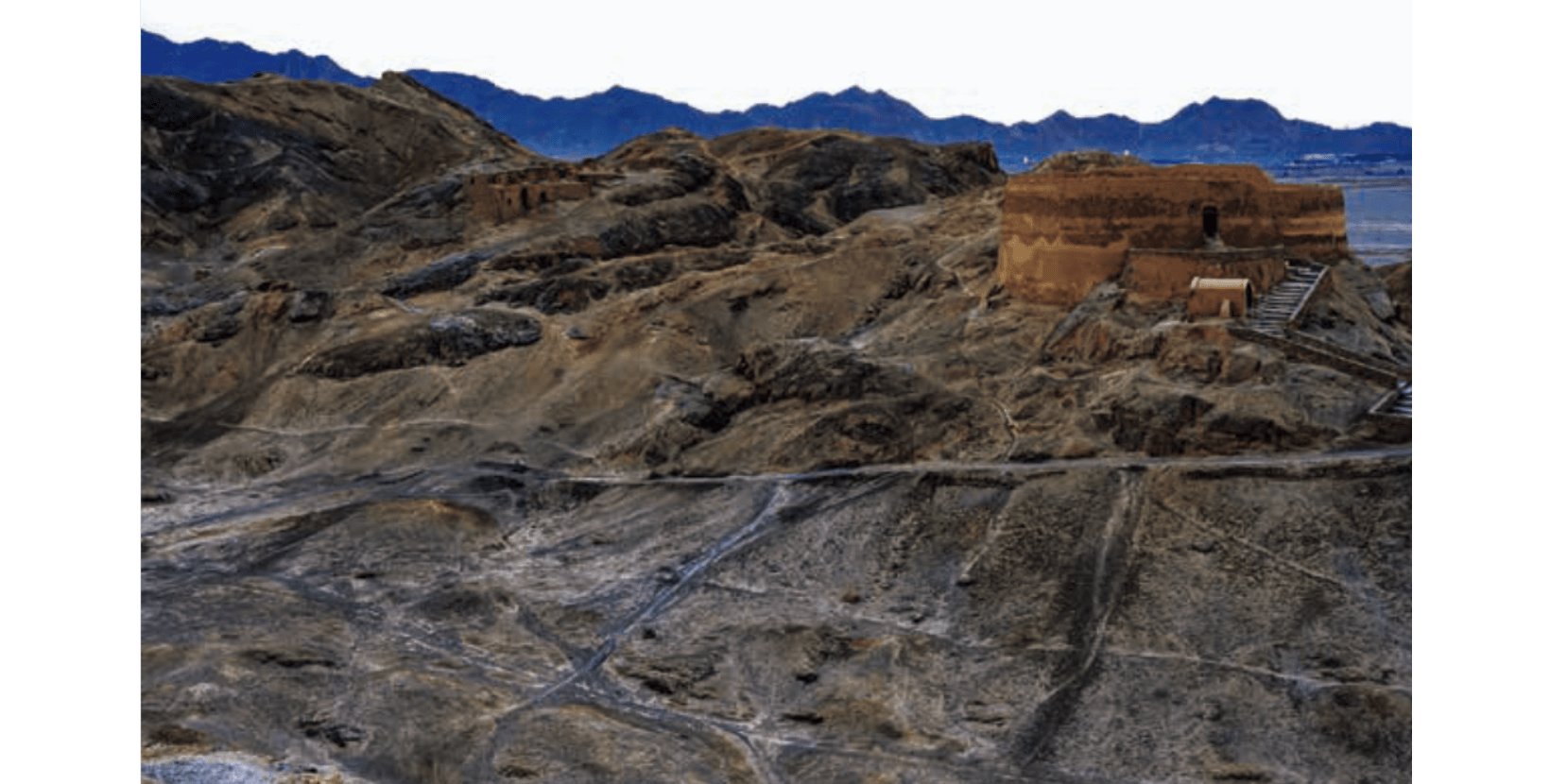

ローナスの栽培地は、古都イスファハーンの東に位置するゾロアスター教の聖地ヤズドの北100㎞にある、アルデカンという町の周辺。ここはイラン土産でもおなじみのピスタチオの産地としても名の知れた土地だ。

取材車両のSUVにギャッベを積めるだけ詰め込む。染料とギャッベ撮影の旅。6月のイランでは日中の気温が42度まで上がる。ペットボトルの水も十分に積み込む。日本のようにコンビニがあるわけでも、高速道路にサービスエリアが点在しているわけでもない。

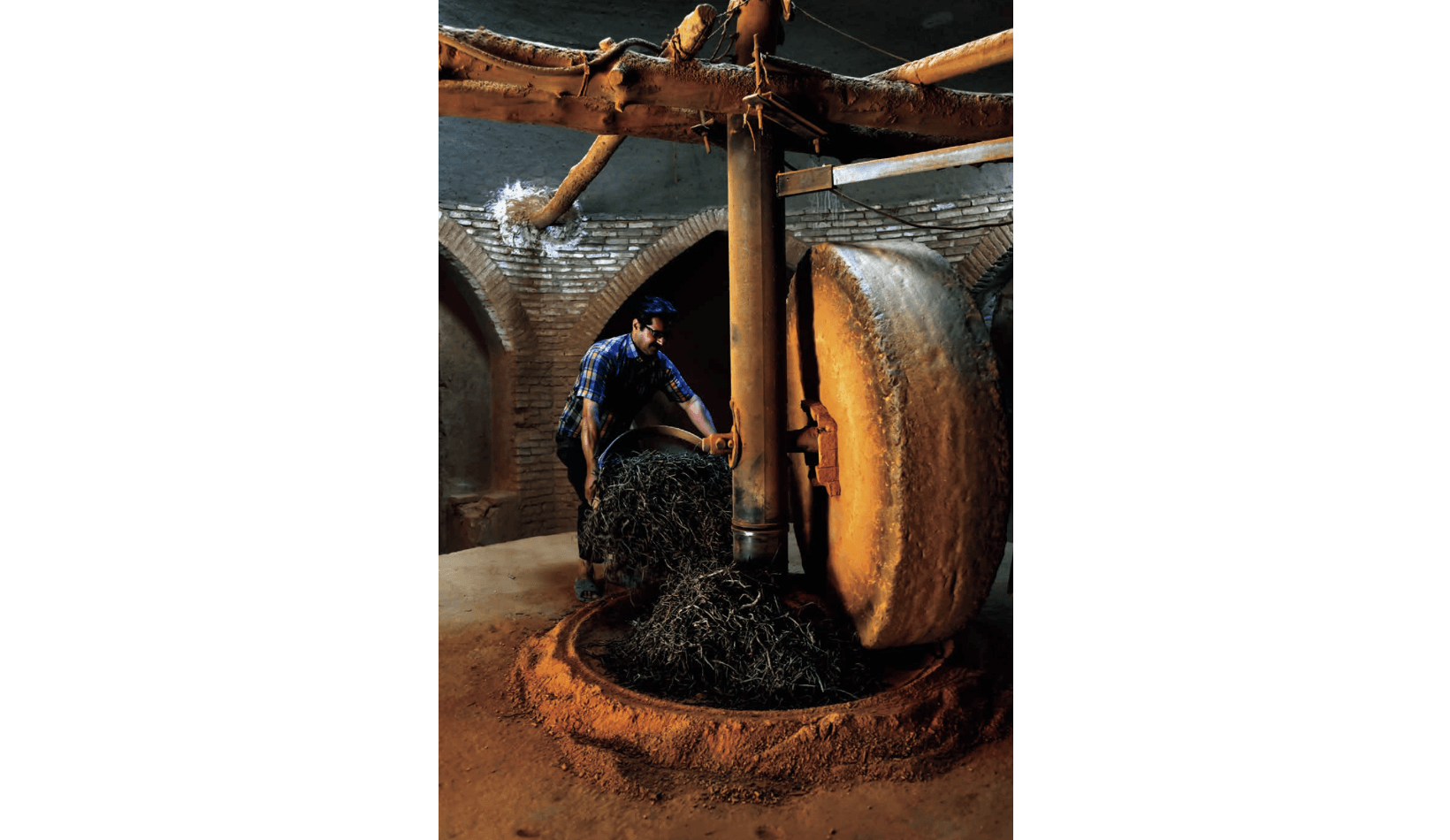

最初に向かったのは、ローナスの根を粉に挽く作業をする日干しレンガ作りの工房であった。巨大な石臼は、何と百年以上この工房で働き続けてきた石臼だ。中央の柱を軸にゆっくりと回る。昔はこれをラクダが引いていたというが、現在の動力源はモーターである。

良い発色の染料を作るには、挽く際に発生する熱と強い日差しが天敵。照明は天窓から差し込むわずかな光源があるばかり。石臼は作業熱を出さぬ知恵。巨大な石臼がゆっくりとローナスの根を砕き、微粉末の粉にしていく。微粉末に挽かれたローナスは静かな空気の対流で宙に舞い上がり、挽き場全体が暗い茜色に染まった。100年前に時が戻り、石臼を引くラクダの幻影を見た気がした。

※染色については2023年に現地を訪れたときの動画をYoutubeにアップしています。

『大地の絨毯 GABBEH』

カシュガイ遊牧民・

草木染め手織り絨毯

フォトグラファー向村春樹氏が20年にわたり現地を取材したギャッベの世界を紀行文として執筆された待望の新刊です

- 全192ページ オールカラー

- サイズ:19.5 X 25.4 cm

- 発行元:ART G PUBLISHING

向村春樹著

通常価格 ¥4,950

ギャラリー価格 ¥4,000

購入はこちら